みみの病気

みみの病気

耳は音を聞くという役割のほかに、身体のバランスを保つためにも重要な感覚器官です。耳に異常が生じると、生活の質が大きく損なわれることも少なくありません。耳といっても、外耳、中耳、内耳とどこの部位に病変があるかによって、治療法が異なります。耳の症状を具体的に聞き、耳内の診察、耳の検査等を行い、耳のどの部位に病変があるのかを診断し、治療を行っていきます。

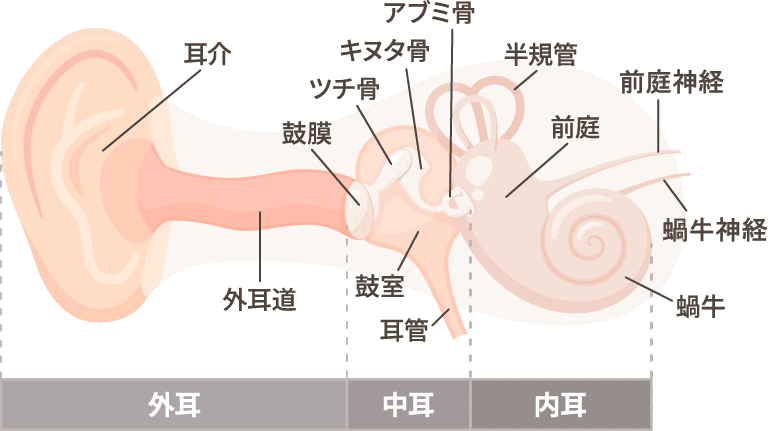

耳は「外耳」「中耳」「内耳」の3つに分かれています。音は外耳から鼓膜、中耳の小さな骨を通り、内耳の神経(カタツムリの形の蝸牛)に伝わります。内耳には体のバランスを保つ「前庭」「半規管」もあり、ここに異常があるとめまいが起こります。また、顔の動きをつかさどる神経(顔面神経)も耳の中を通り、炎症が起きると顔の麻痺が出ることもあります。

外耳炎は、耳の入り口から鼓膜までの「外耳道」に炎症が起こる病気です。原因は、細菌やカビ、ウイルスなどの感染によるものが多く、耳かきや長時間のイヤホン使用、アトピーなどのアレルギー、慢性中耳炎による耳だれなどで外耳道の皮膚が傷つき、そこから炎症が起こります。主な症状は耳のかゆみ、耳だれ、耳の閉塞感、耳の痛みです。診察では、耳鏡や内視鏡で耳の中を観察します。耳だれやカビが疑われる場合は、検体を採取して培養検査を行うこともあります。軽症の場合は、耳を触らず安静にするだけでも自然に改善します。必要に応じて、ステロイドや抗生物質入りの軟膏を塗布し、炎症が強いときは内服薬や耳洗浄を行います。

外耳道真珠腫は、耳垢が溜まって「皮膚の袋(ポケット)」のようなものを作り、そこに老廃物が蓄積される病気です。加齢などで耳垢が自然に排出されにくくなると発症しやすくなります。通常は定期的な耳掃除で対応可能ですが、痛みや感染を伴う場合は、頻回の処置や、必要に応じて総合病院への紹介が必要です。

耳垢栓塞は、耳垢(みみあか)が外耳道に詰まってしまう状態です。耳垢は本来、皮膚の代謝とともに自然に排出されますが、綿棒などで押し込んでしまうと塊になって詰まりやすくなります。症状は耳がきこえづらい、閉塞感、かゆみや痛みを伴うこともあります。治療は、耳垢をふやかして少しずつ除去します。耳垢が固くなっている場合には複数回の通院が必要なこともあります。

※早めの受診が、症状の悪化を防ぎます。「耳がかゆい」「詰まっている気がする」と感じたら、お気軽にご相談ください。

中耳炎は、耳の奥にある「中耳」で炎症が起こる病気です。特に小さなお子様に多く見られますが、大人にも発症します。中耳炎も以下のように様々なタイプの中耳炎があります。

もっとも一般的な中耳炎で、中耳に細菌やウィルスが入り込み、急性の炎症をおこして膿がたまります。症状は耳の痛み、発熱、耳だれなどがあり、小さなお子様では機嫌が悪く、ぐずったり、耳に手をやったりします。鼓膜をみて診断されます。治療は抗生物質や消炎剤などの服用や炎症をやわらげる耳にいれる点耳薬を使用します。痛みがひどいときや熱がらかいときは鼓膜を少し切開することもあります。

鼓膜の奥にある中耳に滲出液という液体がたまっている病気です。症状は難聴で、軽度の難聴であることも多く、小さなお子様は気づかないこともあります。診断は鼓膜を観察すればつきますが、治療方針の決定のために聴力検査や鼓膜の動きやすさをみる検査を行います。治療は中耳に溜まっている滲出液を無くしていくために、鼻と耳とつなげている耳管から空気を送り込む保存的治療や鼓膜を切開する外科的治療があります。あわせて耳に悪い影響を与えている鼻やのどの病気に対する治療も並行して行います。

急性中耳炎後や鼓膜切開後に、鼓膜に穴が開いたままになり、耳だれが定期的に繰り返す病気です。症状は耳だれや難聴です。鼓膜の状態を確認して診断し必要に応じて細菌検査を行います。治療は基本的には急性中耳炎と同じです。抗生物質の服用や点耳薬を使用します。鼓膜に穴があいているため、耳に水が入ったり、風邪をひいたりすると耳だれを繰り返します。再発防止や聴力改善の目的で、鼓膜の穴を塞ぐ手術もあります。

音を伝える耳小骨や耳を周囲の骨をとかして進行していく病気です。症状は難聴、耳だれ、時には三半規管の骨を溶かしてめまいを招いたり、顔面神経麻痺を起こしたり、最悪の場合は髄膜炎を生じてしまうことがあります。診断は鼓膜の確認、内視鏡、中耳CTの画像検査となります。治療は多くの場合、手術を必要とします。

顔面神経は、表情を作る筋肉を動かす神経で、これが麻痺すると片側の顔が動かしにくくなります。突然に顔の片側が動かなくなり、口元から水がこぼれる、まぶたが閉じにくい、笑うと顔がひきつれるなどの症状が現れます。原因には、ヘルペスウイルス感染(ベル麻痺・ラムゼイ・ハント症候群)と言われていますが、外傷、脳血管障害、耳下腺腫瘍などのこともあります。発症から72時間以内に治療を開始することが望ましく、ステロイド治療や抗ウイルス薬が有効です。高度の麻痺の場合にはステロイドの点滴療法が必要になり、入院を要することもあります。回復には数週間~数ヶ月を要することもあります。

突然、片耳が聞こえなくなる疾患で、明確な原因は不明です。ストレスやウイルス感染が関与していると考えられています。耳鳴りや耳閉感、めまいを伴うこともあります。早期の治療が極めて重要で、発症から1週間以内にステロイド治療を開始することで、回復の可能性が高まります。

加齢により徐々に聴力が低下していく自然な現象です。特に高音域が聞き取りにくくなり、会話で相手の言葉が聞き取りにくいと感じるようになります。治療は補聴器の装用が基本で、生活指導や聴力検査とあわせて進行を見守ることが重要です。

耳鳴りは「キーン」「ジー」「ブーン」といった音が、外部からの音刺激がないにもかかわらず耳の中で聞こえる状態です。外耳・中耳・内耳の障害や、難聴、ストレスなどが関与しています。耳鳴り単独では治療が難しいこともありますが、原因疾患の治療や、内服薬、補聴器、心理的サポートなどによって症状が軽減されることもあります。

耳の奥にはバランスを司る「前庭」や「半規管」があり、ここに異常が起こるとめまいを引き起こします。

最も一般的なめまいの原因で、特定の頭の動きで回転性めまいが数秒~数十秒発生します。耳石と呼ばれる小さな結晶が本来の位置から剥がれて半規管を刺激することが原因です。治療は耳石置換法という体位変換法が中心で、薬は補助的に使われます。

めまいとともに難聴、耳鳴り、耳閉感などの聴覚症状を繰り返す病気で、内耳のリンパ液の異常が関係しています。めまいの持続時間は20分~数時間程度で、発作を繰り返すごとに聴力が悪化することがあります。治療は利尿薬や抗めまい薬、生活習慣の見直しが中心です。難治性の場合は鼓膜内ステロイド注入や手術が行われることもあります。